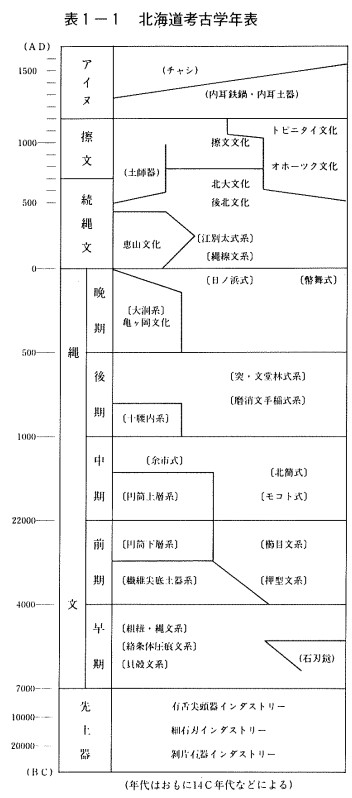

1 北海道の先史時代

1-1 人類の形跡とストーン・ロード

”ひと”行き交うところ道あり、‘‘みち”行くところ文化あり、道なくして“文化’’の交流なし。人びとの足跡、文化の足跡は、いつのころから残されたのであろうか。

今から約15, 000年前の後期旧石器時代に、網走管内の白滝と置戸の産である黒曜石がサハリン(樺太)の旧栄浜郡のソコル遺跡に運ばれていた。 それはここで出土した黒曜石片をフイッショントラック法と放射化学分析法により産地と年代測定を行った結果、間違いなく北海道産の黒曜石であることがわかった。 それは白滝のものであり、一部は置戸のものであった。 当時地つづきであったシベリア大陸にまで、搬路が及んでいたことは当然なことのように、つい最近アムール河下流域のマラヤ・ガヴィーナ遺跡で出土した黒曜石は時代は少し後の7,000年程前であるが北海道産であることが判明している.。これらの事実は、われわれが一般的に大陸から北海道へ一方的な文化の流入のみを考えがちであるが、そうでなかったことを物語っている。

また、さらに古く21,000年ほど前には、同じく白滝の黒曜石が日高山脈を越えて、遥るか南端の知内町湯の里4遺跡にまで運ばれ、石狩低地帯である千歳市祝梅三角山遺跡では赤井川産も運び込まれている。この近くの恵庭市柏木B遺跡は縄文時代後期から晩期ではあるが、ここから出土した黒曜石片の原産地は白滝・置戸・十勝三股・赤井川のすべての原産地から運び込まれていることが判明している。北海道の先土器時代を代表する白滝遺跡は現在のJR白滝駅付近の湧別川段丘上にあって、近くにある白滝村の赤石山(1, 172m)の山腹ゃ沢のあちこちに露出している黒曜石の岩塊から作られる石材の流通根拠地であったのかもしれない。

これら黒曜石は先史時代のすぐれた石材のーつとして先土器時代の人びとによく知られていて、優秀な石材を求めるための人の動きが生じ、その結果として、交易と文化の伝播を促すことになり、そこにーつの目的を持った交易網ができていった。北海道の後期旧石器時代の交易と文化を考える時、石狩低地帯において、南北両地域の石器文化の融合がすでに20, 000年をさかのぽる時代に行われていた可能性がある。

当時の人がどのようなコースをたどって黒曜石を求め、交流したかは定かではないが、そこに「ストーン・ロード」 が北海道からサハリン(樺太)やシベリア大陸へ、あるいは北海道の各地へと通じていたことは間違いないとされている。それは山やjllを目標として往来する獣道やふみ分け道であった。

旧石器時代の遺跡を発掘して出土するものは石器ばかりで、それも石刃や細石刃が主体で本州方面に広く分布するナイフ形石器はつい最近まで発見されなかったが、昭和58年(1983)美利河ダム建設の関連工事にともなって行われた美利河1遺跡から多数の石器とともに炭化木片に混じった焼土の中から、石製の玉が発見されている。 また青函トンネルの建設関連工事に伴って発掘された知内町湯の里4遺跡でも同じ玉が墓の中から石刃石核と一緒に出土し、ここでは、包含層から西北九州でよく出土する台形石器も発見された。 このように、~日石器時代の北海道にも既に玉のような装飾品が存在し、死者を葬る墓が作られ、本州以西の石器文化との関連をうかがわせる台形石器やナイフ形石器の存在が確認されている。これらは、カーボン14測定法などにより今から約21,000年から10, 000年前のものと推定され、北海道の旧石器群が日本海をとりまく広範な地域との関連から成り立っているとみることができ、その“文化の道”、“交易の道’’は長い時の流れの中で数多くのルートによって伝えられていったのであろう。

これらのことから、北海道に人間が出現したのは、地質年代でいう洪積世最後の氷河期で、ウルム氷河期から沖積世の初期にあたる今からおよそ2-3 万年前とされている。

当時の気候は現在からみると、平均6度から9度も気温が低く北海道の高山は氷河におおわれ、植物は今日の高山植物であり、山麓には樅の林やツンドラの荒野が広がっていた。海水面は今より約80-140mも低く、したがって日本列島は現在のような島国ではなくユーラシア大陸、樺太、北海道は陸続きであり津軽海峡も徒渡できる狭さであった。こうした自然の条件から狩猟を主とする旧石器時代の人びとは、マンモス動物群や黄土動物群といわれる動物群の移動に伴って、陸続きの間宮海峡、宗谷海峡を渡って来たものと考えられている。襟裳岬やタ張からマンモス象の臼歯か発見されていてシベリアに多く住んでいた動物が北海道にもやって来たことを証明している。これらの動物を追って人類もまた渡り住んだことは、オホーツク海岸地帯に出土する石刃といわれる大きな獣の皮から脂をはぎとる道具などの発掘でうかがい知ることができるのである。

1-2 縄文人の文化交流

10, 000年ほど前になって、地球は温かくなりはじめ厳しい寒さがやわらぎ氷河がとけ、海面が次第に上昇し大きい川に沿って平野が広まり野には緑の草木が茂げるようになった。

地質年代でいう洪積世から沖積世への移行であり、人類の旧石器時代が終りをつげるのである。 この自然の変化にあって住みよい従来の気候を求めて北上して行った人びとと、環境変化に順応して土着した人びとがあって、この後者の人びとはこれまでの狩猟中心から漁労の占める割合を増していった。 それが川や海辺に一定期間定住するようになり、土器の誕生という重大な変化を生むことになった。土器の発明により水を湯とし、肉を焼き、植物の実や根を煮て食べることができるようになり、更に魚貝が食用となるなど食生活の変化は当時の人びとの健康と体力増進につながり大きな変化をきたした。また北海道が孤島として地理的にも大きな変化をみたのもこの時代である。この縄文早期(B. C7500-4000)から縄文前期(B. C4000-3000)にかけてシベリア大陸に目を向けてみると、沿海州ではB. C 3000年紀ころのオシフノカ皿文化の土器の中に押型文がみられ、またそのころのアムール下流沿のヴォズネセノフカ文化、コンドン文化、マルイシェヴオ文化やアムール河中流沿のB. C4000年紀ころのグロマトウハ文化、B. C 2000年紀ころヤクーチヤのウイミヤフタフ文化などにかなり出土している。これらには、いわゆる櫛目文を伴ったものなどもこの前後の時期にみられ、北海道の押型文と櫛目文との関係とも似ている事実か

らも、年代的な一致はまだみていないがこの時代に既にシベリア大陸との関係がうかがい知ることができる。このような観点から、縄文後期(B. C2000-1000)の土器である内側からの突瘤文土器は、オビ川上流域のカラスク文化(B. C1300–1000)、ボリシエレチエ文化(B. C700-100)などに多くみられる文様である。このカラスク文化は、バイカル地方の立石墓文化に影響を与えていると言われているので、巨石記念物が北海道にストーン・サークルとして伝えられたときに特殊な突瘤文ももたらされたのかもしれない。

一方続縄文時代に入って、渡島半島には本州に広まっていた田戸、住吉系の土器文化が伝わり、北海道の中央部に向って勢力を伸ばしはじめていた。 この文化も漁労と採集を生活の基盤としていた。 このような縄文文化は北海道全体に広まりながら、その末期においては二つの地域性が顕著になりはじめ、渡島半島を中心とする本州に近い地方は、東北地方の亀ケ岡文化を伝え、他方石狩低地帯から北東部にかけては、釧路市ヌサマイ遺跡に代表される文化が勢力を占めるようになった。やがて石器中心の北海道に金属器の道具が入りはじめ、それは今から2000年前すなわち西暦紀元前後と考えられ、北海道も新石器時代から金石併用時代を迎え金属器の伝来という大事件にあって既存の文化も新しい転換を示すことになる。

前述の二つの地域でその代表的な遺跡として尻岸内の恵山文化がその変遷の特徴を示し、他方石狩低地帯より東に広まっていたヌサマイ文化は、道南部のように早く顕著な変化を示さなかったが恵山文化との接触による刺激のほかに、漢が中国を統一しその影響を受けた周辺民族の動向が北海道に大陸の鉄器文化を伝えると、続縄文文化は急速な展開をはじめた。こうして生まれたのが江別文化であり、それは恵山文化の成立よりややおくれて成立したのである。

1-3 シベリア大陸からの影響

続縄文文化の終りから擦文文化時代にかけての西暦700 -1300年の間に、北海道北部から東部にかけての流氷圏では、独特の文化を残した海の狩人たちが住みついて、その代表的な遺跡として、モョロ貝塚に代表されるオホーツク文化があった。

氷の海を渡って網走のモョロ海岸砂丘地帯に狩人たちの群れがキャンプを設けて生活していた。彼らは、ユーラシア大陸地方で発達したと言われている、スキタイの青銅器や、アムール河下流域の靺蜘族の土器ときわめてよく類似した土器を作っていた。彼らはモョロ人といわれ、その渡来の経路は、今の中国東北地方の北東部を流れる松花江(ウスリー川)からアムール河下流域を経て、サハリン(樺太)に至り北海道の宗谷、網走に渡来したと考えられている。それぞれの経路地であるサハリンには、モョロ土器の古い時期の型式でススヤ式土器やトワダ式土器が出土しそれは、稚内・天塩川口・北見枝幸などからも出土していることなどオホーツク文化にみる遺物自然遺物・堅穴住居址・土壙墓や金属製品などモョロ貝塚とともに北方文化の流入の歴史を示す重要なものとなっている。特に金属製品のほとんどは、シベリア大陸の靺鞠、女真系の遺物であることがわかっ〔さ〔いる。

この靺鞍は6世紀後半から100年ほどの間、松花江流域地方で勢力を振ったツングース族のことであり、当時、中国は唐の時代でこの支配から逃れて、松花江(ウスリー川)上流の粟末靺鞠の地で独立し、震国と称したのは西暦698年のことである。後に唐もその力を認めて、渤海国と呼び東海の盛国として扱った。その勢力圏は、現在の北朝鮮とソ連国境から松花江(ウスリー川)上流、アムール河下流域にかけての日本海沿岸におよび、北海道の対岸に栄えた文化の高い民族であった。

1-4 アイヌ文化と地名にみる交通路

今日の中国東北部からシベリアにあった靺鞠族の文化を伝えたと言われるモョロ人は、約500年ほど原アイヌの祖先たちと共存していたが、全道的に勢力を広げていった擦文式土器を持った原アイヌの人たちによって同化させられ、12世紀以後には、もう彼ら独自の文化は見られなくなってしまった。またモョロ貝塚の人骨は時代が新しくなるとともに、アイヌに似てくる傾向があり、一番浅い層の人骨はアイヌと区別できなくなっていることからも、北見地方アイヌの中に混血という形で吸収されてしまったと考えられている。

擦文文化の後にくるものとして、アイヌ文化が位置づけられているがアイヌの祖型は、ほとんど擦文文化の中に既に存在し、明確に位置づけることはできない。北方からの文化流入そして南からの文化交通など多くの文化の複合体がアイヌ文化であると考えられる。

北海道の先住民族アイヌを体質や血液などから、日本人の祖先とはまったく異なるものと考えョーロッパ人に近いとか、モンゴリアンに似ているとの議論はすくなくない。頭骨計測値にもとずく判別においては、北海道アイヌの位置は、コーカソイドとモンゴロイドとの中間にあり、また日本の縄文時代人、北アメリカインデアンが近く、西シベリアの古代コーカソイド群なども近い、こうしたことから北海道アイヌの系譜については、まず縄文人との関係を無視できないこと、また、アメリカインデアンの起源問題とも無関係でなさそうであり、更に古代コーカソイドの分布の東限とも何らかのつながりがあるかもしれないと考えられている。

このように他の人種との関係が求めにくいことから、 「人種の離れ島」 と呼び謎とされている。

文字をもたなかったアイヌは、口から口へと伝えてきた人間の英雄を主人公とするユーカラは、ふしをつけて歌われる叙事詩という文化を残している。 そのユーカラの中に異民族を指してレプンクルと呼ばれる山粗や大陸の民族と考えられる人がでてくる。レプンクルとは海の向うの人を指しているのであるが、その異民族に攻められた時に活躍した主人公となる英雄は、いずれも地名をつけてよばれ、その地名の多くはオホーツク文化圏にある。 それは現実におこなわれた民族的な葛藤をうたったと考えられ、その対象となった異民族は、擦文文化人と、北海道北部に渡来したオホーツク文化人との間に起きたものとされている。

この葛藤の中にあっても、異民族と目される人びととの文化交流があったことは先に述べたとおりであり、その文化の源は、アジア大陸の北東方面であったと考えられるのである。

アイヌ語の地名がいろいろな形で残されているが道路に関するアイヌ語の古い地名の研究によれば、当時の交通路を知るーつの手がかりになる。この交通路は、すべて修築したものではなく足跡によって自然に生じた経路であって、渓谷を伝って登り下りするか、海岸沿いの経路であった。小樽(オタル)は砂の路、室蘭(モルラン)はだんだん下る路、釧路(クシコール)は通路、蘭留(ランル)は下る路、久遠(クンルー)は危険な路の意であり、これらは、それぞれ「ル」 または、 「ル

ー」 が路の意味である。このアイヌ語のルまたはルーが、現在の中国語の路(Ju)と発音する共通点に気づくのであるが、前節で述べている中国東北部から次第に北上して北海道にやって来た靺鞨の人びと、あるいはモョロの人びととの交流の中で先住のアイヌに道を尋ね、案内を請うことが多かったと考えれば単純なルーの一言は、共通語としてアイヌ民族に受け入れられたとも考えられ、長い距離と時間の中にそのロマンを感じとられるが、その確証はない。

越路をルペシュぺ(留辺蘂)といい夏期に越す路をサクルペシュぺ、もしくはサクルー(咲来)、冬期に越す路をマタルペシュぺもしくはマタルーという。また、上下を別けて上の路をペンケルペシュぺもしくはペナワルペシュぺ、下の路をパンケルペシュぺもしくはパナルペシュぺという。ルーチンは峠を指し、舟路をチプルーというなどアイヌ語地名はその土地の実状に即して名付けられているので、容易にその地理と通路の概要がわかるようになっている。例えば久遠、古宇、様似郡などの海岸に多いテレケウシは波を避けて飛び越えて通るところを表わし、上川、留萌、苫前郡にあるイカウシュナイは迂回して越す川の意であり、路ルーを使わない交通にかかわる地名も北海道各地にある。

2 北海道の有史時代

2-1 史書に見る北海道

北海道が歴史に登場するのは日本書記の斉明天皇4-6 年(西暦658-661)の阿陪臣北征の記事においてである。それは斉明天皇4年4月の条に 「夏四月、阿陪臣名を闕せり0 船師一百八十艘を率ゐて疲知筏っ。爵ffl,尋在の二郡の蝦夷、董稀ぢて官はむと乞ふ。是に軍を I)へて、

船を齶田浦に傑ぬ。齶田の競急荷進み誓ひて日く、菅輩の為の故に弓矢を蒋らず、但し奴奪、

ヒ雀’)丙を食ふか故に持り。若し管箪の為めに弓矢を儲(ナたらば、齶田浦の神知りなむ。清き省

かなる心を持ちて、靭に荏管らむ。仍りて恵荷に授くるに宗乞Tを以てす。淳代、津軽二郡

の蔀Jノミ冨を定め、遂に若間浜に9′),冨の蝦夷等を召し聚めて、大いに襲て篇す」

とあるのがこれである。ここでいう渡島が北海道を指したものと考えられてきた。

この阿陪臣北征記事は朝廷に属し、越前地力を足場に日本海岸に勢力を伸ばしていた阿陪氏の記録のうち、その北辺に消動した記畢を、書紀縮集の際、伊吉連博徳書によって確実な、小錦ト坂合部石布連と大仙下津守連祥が唐国に出使した時、道奥の蝦夷男女2人を伴って唐の天子に示したことと、斉明天皇6年、阿陪比羅夫が朝命によって新羅国に遠征したという事実に合わせて、ここに記載したものと思われ、したがってこの記事は、この年号に起った史実とみるべきではなく、阿陪氏も参加した北海道地方における当時の和人の活動と、その知識を示した記録とみてよいようである。

当時朝廷の蝦夷地工作は着々と進みつつあり、渡島の記事はその後もしばしば史書に現われてくる。すなわち日本書記の持統天皇10年の条、朱鳥ii年(696)に、越の渡島のアイヌ伊奈理武志と粛横志食寺叡輩とに錦の袍袴、緋紺のア結ス、斧などを賜うた旨がしるされ、奥羽のそれと同様北方の住民の綏撫が盛んに行われていたことが示され、その効果が現れたとみえ、和銅5年(712) 9月には、従来蝦夷地は越国守の管轄下にあったが、この時越国から出羽国を分け、蝦夷地をその国主の管轄におくことになった。また養老2年(718) 8月には出羽ならびに渡島のアイヌ86人か上京して馬100匹を献じた記事が見られるが、これによると渡島は出羽に属していたもので、馬はおそらく出羽産のものであり、100匹は10匹の誤りであろうといわれている。

その後の国史の中にも、渡島、津軽津司の名があるのをみれば、渡島が重視されていたことは明らかであるが、当時奥羽のアイヌに騒乱が続き朝廷は、この鎮撫に忙しく、力を遠い渡島に及ぽしがたく、そのため努めてこのアイヌを懐柔して事なきを望むのみであった。

奥羽地方のアイヌのたび重なる反乱は、大和民族の北進による民族の闘争によるものであったが次第に蝦夷地に渡道し、ついに北海道は、彼らの占拠するところとなり渡島の名称もいつとはなしに蝦夷地と呼ばれるようになった。

2-2 和人の移住から松前藩の成立まで

本州から北海道への和人の移住は、いつ頃から始まったかはっきりした記録はないが、奥羽地方における戦乱、前九年の役永承6年~康平5年(105 1-1062)および後三年の役〔永保3年~寛治元年(1083- 108)〕を前後として、戦乱に敗れて逃れ移った者、飢饉のために仕事を求めて移った者などがあったと考えられている。

また『蝦夷嶋奇観』によれば、文治5年(1189)に藤原泰衡が、源頼朝に討伐された時、その残党が蝦夷地へ逃れ渡った者がかなり多かったといわれ、泰衡も蝦夷地へ向かったのであるが、途中変心した従者に殺されている。

『吾妻鏡』には、建保4年(1216)に強盗海賊の50人余を蝦夷島に流したことが記され、また嘉禎元年(1235)に夜討強盗の従犯者は蝦夷島に流すべしと定めたことも記されている。

藤原氏の没落によって、中央政府の威力が奥州に及ぶとやがて次第にその力は蝦夷島にまで及び永仁4年(1296)日蓮の高弟で、六老憎の一人駿河国松国村蓮永寺の開祖である日持上人が異域布教の志をもって蝦夷島に渡り、更に進んで大陸に至ったといわれ、函館山頂上には題目を大書した鶏冠形の巨石が残り、市内石崎には日持が数年過したという遺跡が伝えられている。 いずれも日持の来道を証明する証拠を欠いているが、逆に、中国の宜化城の立化寺では、元の大徳元年(1297)から7年間ここに住んだ立化祖師という高僧の遺品が発見され、それが日持のものであ名ことがほぽ確実だと思われることから、日持上人が奥州、蝦夷地を経て大陸へ至った説は根拠のある話である。

蝦夷地は津軽と共に出羽国に属しその国司の管轄する所であったが、鎌倉初期に津軽地方を陸奥国に編入してからは陸奥国に属することになった。この津軽地方の蝦夷を約200年管領していたのは、安東氏であるがその管理はほとんど名目のみであった。正和年間(1312-)十三湊に城を構え、北国航路の要衝を占め、諸国の船が渡来交易してすこぶる繁昌したが、当時東には南部氏が勢力を持ち南北朝時代しばしば争いがあり、戦に破れて一族と共に蝦夷地に逃れ渡来したのは永享4年(1432)のことで、これが桧山安東氏の祖である。その後、田名部の蛎崎氏も南部氏との戦に敗れて一族と共に蝦夷地に逃れたのが康正年間(145 5- 1457)のことと言われる。

この頃になると、和人の居住地は東は汐首岬から西は厚沢部川近辺に至り、沿岸数十里の地帯では、アイヌ部落もあって雑居の状態であった。アイヌは蝦夷島各地に部落があり、その往来は北海道各地に及んでいたが、当時の和人は東の鵡川から西の余市あたりまでしか往来していなかった。そして、和人居住地の要所には、豪族が館と呼ぶ小砦を構えて附近を管轄していたが、安東氏、蛎崎氏が渡道するに及んでその数は増加し勢力を増大した。それは、アイヌにとって大いなる脅威であり必然的に彼等と利益が相反することから、和人との間に争いが起りついにアイヌが蜂起して大乱となったのがコシヤマインの乱で長禄元年(1457)のことである。

12の館は相次いで陥落し一時は茂別、花沢の両館を残すのみとなったが、蛎崎氏の下にいた武田信廣の奮戦により辛じて諸館を回復することができた。少数の館主は上の国の蛎崎氏に従属し、蝦夷島の和人は統一されたのである。

その後も数十年にわたり時々アイヌの反乱はあったが、天文19年(1550)東西の曾長を定め、かつ蝦夷商船往来の制に基き、諸国より来る商船に対する課税の一部を2酋長に給与し、また上の国沖、知内沖を通航する船は必ず帆を下して一礼することを条件として、永年にわたった闘争が一段落したのである。

当時の蝦夷地交通圏は、アイヌの居住地が南部の和人居住地のみならず広く東部、西部および北部の沿岸地帯の平地並びに石狩川や勇払川などの漁労に便利なところにあって、和人地以外のアイヌも好んで和人との交易のために往来したが、進んで奥州地方に迄交易を広めていたことが、 『諏訪明神絵詞』や『十三往来」などの記事によって見ることができる。

また、北蝦夷地(樺太)との交易は西蝦夷地の北端である宗谷を通ってもっぱら行われたが、荒波や流氷のため時期的には7-8 月に限られ、津軽海峡のように頻繁には行われなかった。

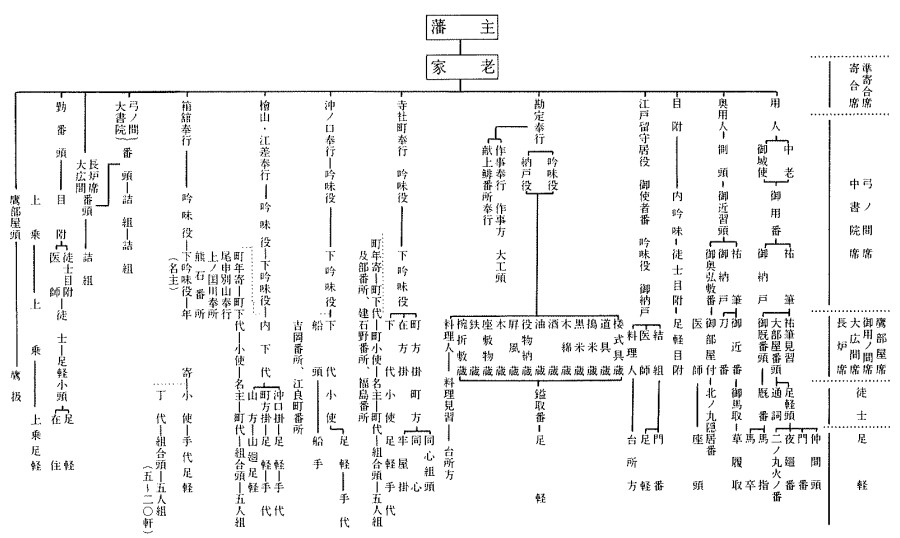

2-3 松前藩の行政

この時代は大止18年から寛政9年(1590- 1797j の統拍期間をいっ。

蛎崎信廣以来数代は、安東氏の下にあったが天正18年(1590)豊臣秀吉が小田原を征伐して、北条氏を滅ぼすと奥羽の諸大名の朝勤を命じていたが、この時信廣の五世の孫、蛎崎慶廣も上京し聚楽第にて秀吉に拝謁し蝦夷島の状況を述べたこの時に、従五位下に叙されて民部大輔に任じられた。ここに蛎崎氏は安東氏の配下を脱し蝦夷島主の待遇を受けるに至った。

後に秀吉が没して徳川家康が政務を執るに至った慶長4年(1599)に、慶廣は大阪にて家康に会い、蝦夷島の地図および家譜を呈上した。この時、氏を松前と改め、家康より黒印の制書を受けて交易は全面的に松前氏のものとなった。以後、松前藩主は一万石以上の資格をもって登城するようになったのである。

松前藩の職制に関する沿革は、大体は他の諸藩と同じで、幕府の制度をまねたものであった。ただ北辺の島国で他藩と事情を異にする点として、第一に土地生産、特に米を産しないことであり、第二には住民は和人だけでなくアイヌをふくんでいたことである。

農業を基礎にする自給自足がまったくできないことから、水産物、獣皮などを商品に商業交易にたよらざるをえなかったため、藩みずから経営するとともに商人や漁師からの徴税に藩財政の基礎をおいた。

こうしたことに関しては特別の職制が設けられ、最初は職名も少なく必要に応じて臨時に設けられていたが、次第に固定し制度化していった。

地方行政機構は松前地では町村、蝦夷地では「場所」が単位となっていたが、松前地で藩主の直領であった町村の長を名主と呼び1箇町村または数箇町村に1人を置き、その下に年寄、小頭があってこれを補佐した。

これに対し藩士の知行所である諸村の長は、肝煎と呼び名主といわず『宮歌村旧記』によれば同村には寛永17年(1640)初めて、肝煎および年寄が置かれたとある。これら町村の吏員は、官から任命されたのであるがいずれも土着の人で、その事務についてはほとんど官の干渉を受けずに町村の公務を処理していたが、土地の売買は禁止されていた。

五人組の名は寛文延宝元年(1673)の書類には既に見えており、5戸から20戸が1団となって官に対する共同責任を持っていた。アイヌに対しては従来の関係に変化をあたえず、酋長を村役人に任命した。

寛政10年(1798)ころの職制を図2一1に示す。

図2一1 松前藩職制図

蝦夷地の交通発展にもっとも関係の深かったのは前述の「場所」の設定である。

松前藩は領土内に米が成育しなかったので、藩士には領土を数多くの場所に区画して給与した。

この給地を「場所」と称し、給地を有する者を場所持ちと称した。場所制は交易を行い、主として現物税を徴収する制度であって、一定地域内において1箇所を指定して、独占的に行わせたので、諸國から商品を積んだ交易船が場所場所に集り、土地の者はその地の産物を持ち寄ってさかんに取引きが行われた。

この場所は、後で商人の請負制度となってますます大規模となり、請負人は藩士に運上金を納めて勢力を張るに至った。 その場所の数も最初の40ぐらいから寛政の頃には、西蝦夷地で40場所、東蝦夷地で43場所の計83場所に達していた。その主な場所は次のとおりである。

(1)西蝦夷地

瀬棚、寿都、岩内、美国、古平、余市、高島、小樽内、石狩、厚田、浜益、増毛、留萌、苫前、天塩、宗谷、網走

(2)東蝦夷地

山越内、虻田、有珠、室蘭、幌別、白老、勇払、静内、三石、浦河、様似、幌泉、十勝、釧路、厚岸、霧多布、斜里

2-4 蝦夷地の交通

北海道における交通は、先住のアイヌ民族の丸木舟によるものは別として、その昔勇敢な商人や水夫などが渡航して、アイヌと交易したことに始まったことは想像に難くない。しかし船舶についての記事は、文治5年(1189)藤原泰衡が滅亡の時、糠部津軽の人が蝦夷島に逃れる際、薙刀を舟舷に結びつけて櫂としたという記事が最初である。

陸奥国は一葦帯水の北海道と交通のあったことは勿論であるが、商船の往来は北陸道の諸港と交通した後に増加したものと思われる。

永正11年(1514)武田光廣が大舘(後に福山と称する)に移住してから、諸国からの商船に税を納めさせた。これは福山沖口番所の始めであり、後の天正20年(1592)武田季慶が上の国および知内にアイヌの酋長を置いて、蝦夷地商船往来の法を定めた。

松前藩時代においては、他国から米る船封日は必ず福山・江差・箱館のa港に入港させ、ここには沖口番所があって、出入の船舶、旅人を検杳して規定の税を徴集し、怪しい旅人は滞在を許さなかった。また蝦夷地の場所へ行く船舶は、場所請負人の手船ゃ雇船に限り一々免判を与えて許可するものとし、その他の船は航行を禁じた。このように、本州と北海道あるいは北海道内の交通は海上交通を主体としていた。

蛎崎氏がアイヌを統一した頃から松前と本州との海上交通は盛んになり、当初は北陸地方に限られていたが、寛永年間(1624-1644)に、北陸道の商船が西海を経由して大阪に達する西まわり海運を開いてからは、松前出入の船舶もこの航路によって大阪に連絡するものが出てきた。東まわりの海運は、津軽藩が寛永2年に、米を江戸に送ったのに始まるが、危険が多く余り振わなかった。しかし堅牢な船舶の建造と航海術の熟練などによって、海運の改良が進み松前から木材・塩・魚などを江戸に送るものが次第に増加してきた。

この時代、陸地の交通は海上交通より不便であり、寛永9年(1632)に松前藩封地内の里程を定めたことがあったが、道路の開削をおろそかにしたため、和人住居の地でも完全な道路はなく、貨物の運送は主に馬を使った。元禄4年(1691)藩主から町奉行に通達した書中に「私領分百姓伝馬宿次無遅々様急度申付候事」 とあるのをみれば、人馬継立などに関しては当時すでに々の規定があったようである。

蝦夷地では開削された道路も橋梁もなく、わずかにアイヌの往来した経路があるだけであり、馬の飼育もしなかったので、往来は極めて不便であった。したがって和人が蝦夷地を旅する時は船に頼り、たまたま陸路を行く者があっても海岸を行き、難所は船で越えるのが普通であった。

宿は各場所に運上家か番家があったが、その構造ははなはだ粗末なものであった。公用の書類は各運上家によって逓送させ、また急を要する場合にはこれを報ずるため各所に燈火台を置いて連絡をとった。

松前から蝦夷地へ行くには海路が便利であったが、冬期間は危険を伴った。陸路では東蝦夷地には茅部峠から大沼と駒ケ岳の西側を経て森にでて、海岸沿いに長万部を過ぎ、礼文華の嶮は船で海を渡り、これから東は海岸を歩行して、虻田・幌別・白老・勇払・浦河を経て様似に至った。様似・幌泉および広尾間は有名な難所で、平穏な日でも岩礁を伝って辛じて通過し得るほどであったという。広尾から海岸線を行き、大津、白糠、釧路を経て仙鳳趾(尻羽岬)に至り、ここから船で厚岸に渡り、厚岸からは陸路で根室に達した。

西蝦夷地へは久遠までは海岸を歩行し、太田・狩場・雷電・神威・雄冬などの難所は船で越し、その中間の太櫓~瀬棚間、島古牧~尻別間、岩内~古宇間、美国~古平間、余市~厚田間は海岸を歩行した。増毛以北は平坦であったから、苫前・天塩・宗谷・紋別・網走を経て遠く斜里に至るまで歩行することができた。

陸路を横断して東西両海岸を連絡する交通路は、遊楽部(落部)と瀬田内(瀬棚)との間、長万部と歌棄間、勇払と石狩間があった。 このほかに石狩から石狩川によって上川のタナシ(比布町棚瀬)にでて、天塩川の上流にたどりつき天塩に至る線、十勝から富良野を経て上川にでる線、釧路から標茶を通って、斜里にでる線などがあって、その間河川を利用できるところは丸木舟で上下した。中でも重要なのは勇払・石狩線で、石狩川およびその支流千歳川沿岸にはアイヌの部落が多く散在し、天産も豊富であったので、和人の往来も少なくなかった。当時の蝦夷地は全くの未開発で、開削した道路も架設した橋もなく、僅かにアイヌを案内役に雇ってたどり歩き、アイヌの舟に乗りアイヌの家に泊って往来するより他はなかった。特に陸行して海岸の難所を船で越すときは、神に木幣を捧げて祈り、帆を下して謹慎して通ったといわれる。

こうした状況にありながら、松前藩には拓殖政策がなかった。 これは時勢のしからしむる所であったが、和人の住居地を北海道の一隅に局限したために多くの移民を入植させる余地がなかったばかりでなく、松前の地は米を産しなかったので糧食の欠乏を怖れて、和人の増殖することを欲しなかった結果によるものである。

しかし、北海道周辺にも外国船が頻繁に出没するにおよんで、徳川家光は、かつて長崎奉行に「日本国内の合戦は、何れが勝ち負け致しても、相互に国内の事にて苦しからず候えども、日本の土地、人民を寸毫たりとも異国にとられ候ては、日本の恥辱に候」 と諭しているが、この精神は、独り家光のみならず国民固有の精神であり、泰平に慣れた人びとも、外国船が蝦夷近海に出没するのを黙視することができない状況下におかれた。したがって、天下の識者は北海道に向って快挙を企て、あるいは開拓意見を上ずる者が多くなったのは当然のことであった。

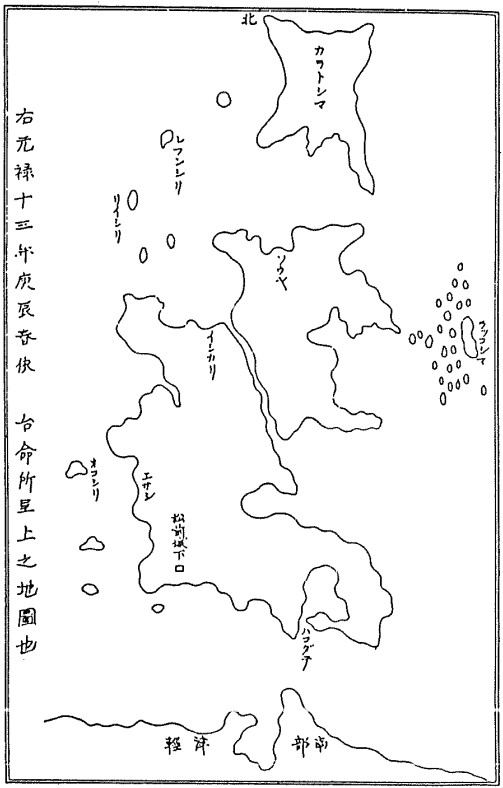

元禄13年(1700)に松前藩が作製した北海道の地図を図2-2 に示す。

2-5 蝦夷地と外国関係

徳川家光が厳重な鎖国令を発してのち、わずか数年を経たばかりの寛永20年(1643)に1隻のオランダ船が東蝦夷地の厚岸に来泊した。これは欧州の船が北海道に寄港した最初である。

そもそもョーロッパ人が北海道に注意を向けた原因は、キリスト教の伝道地としてであり、また世界に流布されていた金銀島の発見および地理的な探検であった。

オランダ・スペイン・イギリス・フランスなどの列国の船による探検などによる接触があったが特にロシアの進出がめざましく、天正10年(1582)コサックがウラル山脈を越えてシベリアに進人したのを口火として、次第に東に向かってその地歩を固め、慶安3年(1650)黒竜江地方に及んで清国との衝突があって、南下の途を断たれてから北転してカムチャッカに至る一帯を征服し更に千島に進出し、正徳元年(1711)幌筵島、占守島を征服するとともに温根古丹島を探検した。以来ロシアの千島進出が本格化し次第に南下してきた。

明和4年(1767)には択捉島に、コサックのイヴアンチエルヌイが上陸、更に明和8年には得撫島に上陸しラッコ猟を始めている。ベーリングの探検によってロシアの活動範囲は遂に北太平洋一帯に広がり、それはまた基地オホーツクが船材以外に何もなく装備の一切はシベリアを横断して運ばなければならず、日本との通商を必要とした。

安永7年(1778)オチェレデン隊長の一行が、根室の花咲半島のノカマップに着き交易を申し出たのであるが、当時の松前藩は藩政も弱く何ら措置することができず、交易の申し出を断り、得撫島に帰した。翌年再び来航し、厚岸で交易を迫ったが国法によって厳禁されており、もし物資を入手したいならばクリル島のアイヌを頼み、択捉島のアイヌと交易されるように話をし、わが国と直接交易しようとするならば長崎へ行って出願する以外にないことを説得して帰している。

通商交渉に失敗した彼等はアレウト群島の開発に従事し、天明3年(1783)アラスカのコジアク島に植民地を開くなど、漸次その勢力を拡張して行った。こうしてロシアの極東における活動は、統一され地歩を強固にしつつあったが、やはりその活動の最も大きな障害となったのは物資の欠乏であった。文化元年(1804)ロシアや国使節レザノフは長崎へ来航し交易を迫っている。こうした一連の事件は、北方防備の必要を如実に示したものであり、この時期に至って蝦夷開拓策に対する意見、建議が続出している。経済的な面と海防論を合わせて、ようやく蝦夷地、北海道が国家的見地から論ぜられるようになったのである。

安永年間の日本周辺の地図を図2一3に示す。

3 幕府直轄時代

この時代は、寛政10年(1798)から明治元年(1868)までの69年間であるが、途中文政4年(1821)から安政元年(1854)までの32年間松前藩の復領時代があったが、これを包含して直轄時代とする。

3-1 蝦夷地の行政

徳川幕府は天明年間(1781- 1789)に幕吏を派遣して、北海道および樺太を調査した結果、ロシア人が次第に南下しつつあることを知り、北海道の防備と開拓の必要に迫られ、寛政10年(1798)4月に大河内政壽らを更に派遣して蝦夷地の状況を視察させた。同時に近藤重蔵および最上徳内は、国後・択捉を探検している。 これら一連の復命から、松前藩の行政力は弱少なため、この広大な蝦夷地を治めることはできず、また南下するロシアに対しても対処できないとして、幕府は東蝦夷地を松前氏に代って直轄することとした。したがって寛政11年から文化4年(1799- 1807)の9年間松前藩は幕府のもとにあって西蝦夷地を治めることとなった。幕府は寛政10年12月、松平忠明に蝦夷地取締御用掛を命じ、翌年正月、石川忠房、羽太正養、大河内政壽、三橋成方にも同職を命じ蝦夷地については、この5有司が担当することとなった。

江戸本府においては、渡辺胤にこの任を当て、老中、戸田氏教と若年寄、立花種周の両氏が蝦夷地の政務を総括した。

蝦夷地の経営方針として、場所制による運上金の徴収にかりて商人の暴利と商品の粗悪化が、松前藩の悪政として民衆にうつり、これがロシアの領土拡大策の乗ずるところとなりかねないとして、従来の交易に基づき、官吏を置いて正当にこれを行わせることとし、5里に1軒10里に1宿舎を設けて、旅客の宿泊にも便をはかるものとし、ここには、漁具を備えてアイヌに貸出し、漁業を行わせ、勤勉で多額の生産者はこれを賞することとした。

さらに、これまでの松前藩は、アイヌが蓑・笠一草鞋を用いることを禁止していたが撤廃して、極貧な者には衣服・住居の手当をし、病人は官医により治療させるなどの改善を図り、これまでの交換交易から金銭の利用によるその利便を教えるものとした。また、和人と同じ言葉、文字の教育と五常の道を教えるとともに、風俗を改めることを望む者にはこれを許し、百年後にはアイヌ全体が、内地人と同じになるようにする、このように基本的な大計をたてたのである。

国防に関しては、南部、津軽の2藩に命じ、要処には兵を駐屯させ大砲は江戸から回送して備えた。特に、得撫島には既にロシアが占拠しているので、択捉島の警備を厳しくした。更にー朝ことある時の急を報ずるために、道路の開削と、旅舎を設けることを急務とした。

これらの施策実行には年額50, 000両を必要としたが、諸事旧法を尊び格式を守り変化を好まなかった幕府が、蝦夷地に対してのみこのような積極的な行政を行ったのは、当時として異例なことであり、国土防衛上の止むなきによる臨機応変な処置であった。

経営の大方針による施設の充実により好成績を挙げたが、風俗の改めを急ぐあまりアイヌの反感を買う恐れがあり、これを中止して新事業を起こす件についても節約の方向を取った。しかし、享和2年(1802)に庁舎を箱館に建て、文化元年(1804)には有珠に善光寺を、様似に等樹院、厚岸に国泰寺を建立して夫々住職を江戸より命じている。また、虻田・有珠に牧場を開き、箱館の近在に墾田したことは、この期間の重要な成果であった。

文化4年(1807)から文政4年(1821)までの14箇年の松前奉行時代は、初めロシアの南下騒動のため警衛に忙殺されて他を顧みる暇がなく、箱館附近に始めた開墾事業も多額の経費を要したので文化5年に中止し現状維持にとどめた。その後凶作にみまわれ、ほとんどこれを放棄した状態となった。

東蝦夷地は、先の直轄によって大いに面目を改めたが、収支があわないため、文化9年(1812)限りでこれを廃止し、場所を再び請負人に返し、吏員を置いて監督することとした。

西蝦夷地は、幕府直轄となってからも、経費を多額に要する関係上、直捌を行わなかったばかりでなく、ほとんど何らの施設もなすことなく、道路開削もわずかであった。馬匹は留萌以北の各場所にわずか配付したに過ぎなかった。

対露警備もまた消極的方針をとり、文化12年(1815)以降は南部、津軽の2藩が東西蝦夷地の兵を撤退し、福山・箱館の両地を守らせただけである。

文政4年(1821)になって海防問題が比較的おだやかになったことに加え松前藩の復領運動が功を奏して、14年ぶりに蝦夷全地を統治することになった。この復領時代は文政4年から安政元年(1821- 1854)までの32年間に及んだ。復領に際し幕府は松前氏に命じ、幕府が定めた処の法制を遵守し直轄中の施設を失はぬよう命じた。しかしその後松前藩による行政は、ますます姑息に流れて何んら新施設をみなかったばかりでなく、前時代に改良施設した事業すらも守ることができない状態であった。この頃外国船の沿岸に出没するものが次第に増加した。それは、鯨蝋船(マッコウ鯨の油をとるための船)の往来が頻繁となったことによるものであったが、当時のわが国ではそれがわからなかった。

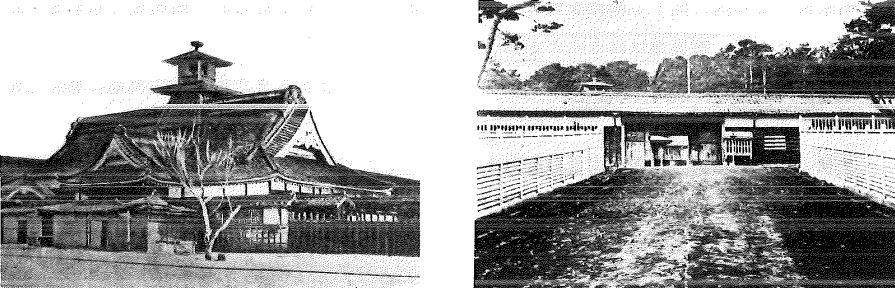

海防問題が再燃したのを機に安政元年(1854)再び幕府直轄にもどし、箱館奉行を設置した。松前藩は福山・江差の2港を含む西蝦夷地の一部に縮少され、上知の代償として陸奥国伊達郡梁川と出羽国村山郡東根を合わせて与えら げミiミ’H 一昌そ!嘉嘱

れ石高30. 000石の大名となったが、その後は1 誉 議麟大名として幕府のもとにあり再び蝦夷地を治めることはなかった。嘉永6年(1853)ヘリーが来航、翌安政元年(1854)にも来航して幕府[二一 ‘■は米国とネ申奈川条約を結び箱館開港が定まっ騰麟■麟「た。この頃幕府の命令によって福山城が国防上の理由で築城され嘉永6年から5年の歳月を経て完成しているが、これはわが国最後の日本式築城となった。

箱館奉行は外国に関する事件を処理するために置かれたものであるが、蝦夷地も合わせて治めることとなって、蝦夷地はほとんどが幕府の直轄となった。

一時中止状態にあった拓殖事業にも再び力をつくし、人びともまた進んで蝦夷地に移住し産業に従事する者が多くなった。

クリミア戦争で、しばらく南下の勢力をそがれていたロシアは安政4年(1857)から再び活発に樺太経営にのりだし始め、久春内から東海岸真縫にぬけ、更に南下を続けて慶応3年(1867)には、亜庭湾(大泊)にまで進出して、日本の北蝦夷経営の拠点久春古丹をおびやかした。幕府は、仙台・会津・庄内・秋田の4藩に命じて警備にあたらせたが、しばしば暴行・衝突の事件がくりかえされる状況にあった。

これより先ロシアは、安政5年(1858)清国とアイグン条約を結んで黒竜江以北を割取しムラビョフを日本に派遣して、樺太もロシア領であることを主張しはじめた。幕府は、英仏両国の後援でこれに応ぜず、文久2年(1862)に竹内保徳をロシアに派遣して国境協定を提議した。幕府の北緯50度の主張にロシアは応ぜず、翌年両国が実地検分のうえ決定することを約束した。翌文久3年、ロシアは宗谷海峡を国境とする案をもって、ニコライエフスクに使を派遣したが、国内の政治危機に追いつめられていた幕府は、使節をおくらなかった。そして慶応2年(1別6)小出大和守秀実がロシアに派遣され、9回にわたる談判のすえ、樺太はついに両国の雑居地と決まり、国境問題は後まで残されることになったのである。

3-2 行政組織

寛政11年(1799)幕府が北海道の東蝦夷地を直轄すると蝦夷地御用掛を置き、箱館を根拠とし各地に幕吏を出張させて政務にあたった。享和2年(1802) 2月には新たに蝦夷奉行を置き戸川安論、羽太正養を任命し、同年5月には箱館奉行と改称して、文化4年(1807) 3月までここで蝦夷地の政務が執られた。文化4年に全蝦夷地を直轄するにおよんで、改めて松前奉行とし政庁を福山に移した。この松前奉行は文化4年から文政4年(1807- 1821)の幕府直轄時代と松前藩の復領時代である文政4年から安政元年(1821-1854)の間の両期間にわたりここにおいて政務が続けられた。奉行は平常2人で、その1人は江戸に、1人は蝦夷地にあって、奉行の下に吟味役・調役・調役並・定役・同心・足軽を置いた。

調役以下は、奉行の政庁と蝦夷地各処に在勤し事務にあたり、町村の政務は松前藩の時と変わらなかった。文政4年(1821)松前氏復領の後は、寛政以前の例によって支配したが、桧山奉行は既に廃止され江差奉行を置いてその地方の政務にあたらせていた。

安政元年(1654)の神奈川条約による箱館開港を機に幕府は再び蝦夷地全域を直轄とし-C,.柏館奉行を置き、竹内政徳、堀利熈を奉行に任じ、翌2年から蝦夷地を直轄し、同3年、村垣範正を奉行とし同時に3人の奉行があって、1人は江戸にI人は箱館に在勤し、他のI人は蝦夷地を巡視するためであったが後には2人とした。

その奉行の下に組頭・調役・調役並・定役・同心・足軽を置いていたことは、松前奉行と大きな変化はない。庁舎は当初箱館にあった松前藩官衙を使用したが元治元年(1864)以降は五稜郭に移転している。安政6年(1859)に北方防備と開拓を目的に蝦夷地を分割して仙台・南部・会津・秋田・庄内・津軽の6藩に与え、この所領は幕府直轄の地と錯綜していたが、行政権は幕府にあって諸藩の権限は制限されていた。

3-3 開拓の状況

幕府が寛政11年(1799)に東蝦夷地を直轄すると、これまでの鎖島主義を打破し、もっぱら開拓植民に力を注いだ。箱館附近に墾田を企て、また有志に勧奨して、これを計画させて新たに数箇の村落をつくった。また東蝦夷地、小安以下の6場所は和人の移住者が多いので、場所を廃して村並とした。東西蝦夷地とも和人の入稼が次第に増加してきたので、東蝦夷地の虻田と有珠に牧場を設けた。

直轄行政と警備のため交通機関の完備を必要とし、陸路には道路開削を進めた結果、不完全ながらも全蝦夷地を一周させ旅舎を建て駅逓を設置した。海路に対しては数多くの官船を用い、箱館には造船所を設け後に直轄造船を廃止し官船の航海も中止したが、施設は残ったので永く多大の便益を与えた。東蝦夷地の漁業は西蝦夷地に劣っていたが、この時代におよんで急速な発達をとげ、特に奥蝦夷の根室場所の鮭、択捉場所の鱒の産額が増大した。

松前復領時代は政治上みるべきものは無かったが、拓殖は少しずつ進み文化4 (1807). 5年頃の和人の人口は31, 700人程度であったが嘉永3年(1850)の調査では59, 500人と大幅な増加をみている。

遅れていた西蝦夷地の開拓は、天保の飢饉が数年にわたったので、奥羽地方および松前地方から入植者が続いた。しかし神威岬の婦女通行の禁制があるため、この同伴による奥地入植ができず古宇・岩内・磯谷・歌棄・寿都・島小牧などでにわかに増加し開発が進んだ。

東蝦夷地の漁業は概して不振であったが、西蝦夷地は大いに進歩し鰊の漁獲量が倍増したため練の搾粕をも製造するに至った。

再び幕府の直轄時代にもどって、蝦夷地の防備と共に拓殖に力を入れたので、人びとは進んで蝦夷地に移住する者が増え、殊に西蝦夷地の神威岬における婦女通行の禁を解いたことにより岬以南の漁民居住者はたちまち岬以北に移住し、岬から阿冬岬(雄冬岬)に至る数十里の海岸線には、新たに部落をみるに至った。また阿冬岬以南の原野には、各所に農業的小部落が出現したが、道路は前幕領時代に東蝦夷地に開削したものがあるだけで、西蝦夷地の交通は極めて不便であったため、場所請負人や篤志家によってその難所を開削させ馬匹を送って運搬の用に供した。

次いで、旅人入役銭を廃止し、山越内の関所を撤廃し、小樽内・山越内の2場所は村並とするなど施設拡充は拓殖効果を大いにあげ、当時代の人口は安政の末(1860)頃には松浦武四郎の『東西山川地理取調図安政人別』によると、箱館地方30, 000余人、福山地方30, 000余人、江差地方

i7

20, 000余人、熊石地方6, 300余人の計86,300余人、これにアイヌ15,700余人を合計すると全道人口は 100,000人以上に達していた。

産業は奨励の方針をとり、開墾・養蚕‘植樹一牧畜・採鉱・製造の諸業に対し資金の貸付、産物の買上げあるいは官自からの経営も行った。とりわけ漁業の発達は著しく、鰊漁は大網使用の許可と漁民の増加は箱館開港による販路拡張につながり、昆布漁を含め大きな増産となった。安政5年(1858)には列国との通商条約が成立し、箱館は純然たる貿易港となった。

文政5年(1833)と嘉永6年(1853)の地方別人口の状況を図3-1 に示す。

3-4 蝦夷地開拓論

元禄11年(1698)出羽国の佐藤信景は、農政学を修め経済の才に長じて早くより蝦夷地開拓の志があり、門人5人を連れて箱館より厚岸に赴き、3年にわたる田畑の試作をし、蝦夷島を開拓すべき方法を『開国新書』に著している。元禄14年(1701)松前藩主に開拓創業に従事することを出願したが、逆に国禁を犯したとして、牢舎に禁固し後に松前領に入ることを禁じて追放されたが、残念なことにそのため蝦夷地開拓はしばらく遅れることとなる。

その十数年後に京都の儒者、並河天民が蝦夷地の開拓を志し蝦夷の交易に従事した商人ゃ松前に行脚した僧侶に実況を聞き、多年研究した結果蝦夷地の開拓が可能であることを信じ上疎しようと草稿した意見書『開彊録』が世に伝わっているが、享保3年(1718)に病没し、その志を果たすことができなかった。

並河天民の病没から更に20年後、江戸の板倉源次郎は、蝦夷地の鉱山を開こうとし、金座の後藤庄三郎より幕府に請願して許可を受け、元文2年(1737)に庄三郎の手代として源次郎が蝦夷地に至り各地を探索したが、探し当てることができず江戸へ戻って『北海随筆』3巻を著わし、松前蝦夷地の状況を記し、併せて開拓意見として開拓の近道は鉱山を開くことにありとしている。

ロシアが北辺に迫るにつれて、その真相を究めようとする者が出てきたが、その一人仙台藩の医師であった工藤平助は『赤蝦夷風説考』2巻を著してロシアに対する意見を述べ、蝦夷地の開拓に言及している。この開拓意見はロシア人が蝦夷地に近づく目的は、金銀などが多く産することを知って交易を開こうとするためであるから、交易を許しその力で蝦夷地の金銀山を開くべしとしたもので、この書は老中の田沼意次に贈られ、これが動機となって幕府はその後蝦夷地を調査するに至ったのである。

天明5年(1785)の春、普請役山口鉄五郎ほか9人を蝦夷地探険に向かわせることとなり、一行は東西にわかれ佐藤玄六郎は宗谷に向かい、北海岸・東海岸を巡って江戸に帰り調査状況を復命した。さらに西まわり一行の庵原彌六は樺太に渡り調査をしている。

東蝦夷地へ向かった山口鉄五郎一行は国後にまで至ったが季節が遅れたため北へ進むことができず翌年に千島・樺太を主とする調査を行った。このようにして択捉(えとろふ)には最上徳内、国後には山口鉄五郎、樺太へは大石逸平がそれぞれ調査にあたり、択捉に渡った最上徳内は更に進んで得撫にまで至りその実情を調査しているが、日本人が択捉(えとろふ)・得撫(うるっぷ)の両島を踏査し現地のロシア人に会ってロシア南侵の状況視察をしたのはこの徳内が最初である。

天明5年(1785)蝦夷地踏査の半かばに江戸へ帰った佐藤玄六郎は、松本伊豆守と共に天明6年2月に蝦夷地開拓策の意見書を老中に提出しているが、その大要は「蝦夷地は広大であるが住人が少なく、かつ食糧が乏しいので治めがたい、したがって先づ蝦夷本島を開墾し、アイヌに農具種子を与えて農業に就かせるべきである。蝦夷本島の周辺は約700里、面積約11,664,000町歩あり、その1割を開拓すれば田畑1, 166, 400町歩が得られ、1反歩につき5斗の収穫があるとすれば、総量で5,832,000石になる。

この開拓はアイヌのみでは速やかに成功しがたいので、全国の穢多非人のうち約7万人を移住させればよい。蝦夷地が開拓されると商人などが四方から集まり、人口も増加して国境問題も自ら安全となり、かつ石高が増加するにしたがって奥羽も進歩して、中国地方に均しくなるであろう。

またロシア人の交易に関しては、異国の産物は長崎の交易で国としては不足がない。新たに蝦夷地において交易を開くのは、長崎交易の害となるので許可しない方がよい」 と述べている。

このような現地踏査をもとにした開拓論の他に、北越の本多利明は常づね西洋の事情を研究し国家の発展に心を注いでいた人で、算術‘天文・地理・航海に通じていたことなどから蝦夷地の緯度を世界諸国の緯度に比較し気候を推察して、蝦夷地が必ず開発できることを知った。また大船を造って航海路を開くべきことの必要を唱え、天明5年(1785)蝦夷地調査の実施を聞いて、ー行の足軽として随行する約束を取りつけたが病にたおれて止むなく門人の最上徳内常矩を代行させたのが、前述のような徳内の働きとなったのである。利明は後に享和元年(1801) 5月凌風丸に搭乗して根室場所まで来ている。その時『船舶考』 『渡海新法』などの著述をしている。

この頃には、外国船が蝦夷近海に出没し、ロシアは千島を侵し始めるに及んで、識者の中には蝦夷地開拓のみならず、国防を絶叫する者も少なからず、林子平は「三国通覧図説海国兵談』を天明6年(1786)に著わし、この中で辺境の状況を述べて海防の策を講じ、殊に蝦夷地に関しては、ロシア人の南下に対し「既にラッコ島を取りてエトロフを懐けし上は、また西に返りて蝦夷の東北部に至るべし」 「蝦夷をば早く招諭すべし、早くせずば後世必ずモスコピアの賊至るべし」とこう慨している。また徳川斉昭などは、自ら蝦夷地の開拓に任ずることを幕府に請願するなどしているが、実際家として、北海道開拓の基を

開いた功労者も少なくない。

その人びとと して、近藤重蔵、最上徳内、松浦武四郎、間宮林蔵、地理学者の伊能忠敬、豪商の高田屋嘉兵衛などがあげられる。

享保19年当時キリローによる

日本附近図を図3一zに示す。

3-5 最初の蝦夷地開発計画と道路政策

幕府は迫りくる対外国事情とこれまでの蝦夷地開拓論の数々を参考として、幕府自ら蝦夷地の経営を行うことになり、寛政10年(1798) 12月松平忠明を蝦夷地取締御用掛に命じて翌11年に、石川忠房、羽太正養、大河内政壽、三橋成方と共に協議を重ね蝦夷地経営方針を建議提出し、幕府はこれを取りあげた。

その概要は経営にあたっての現状を述べ蝦夷懐柔の方針と諸外国に対する警衛に関する意見とその見込、更にそのための道路開削見込とその急務なことに合わせて、必要経費まで計上している。農業政策として耕地拡大を奨励し、そのための賃米供与を厳正に行うこと、アイヌの和語、和人の風俗と礼節など教育全般にわたり、アイヌの病者手当から投薬など医療制度に至るまで細かなところまで建議されている。

これらの経営大方針が定まっても、その実行は容易ではなく急を要する件については、別に事務69条の施設細目を上申している。それは諸施設および松前氏に関するもの、造船・鯨獵・伐木・家畜移殖・官吏の従者、内地からの百姓移住、養蠶の試みなどの細目をのせている。

これが北海道の総合開発計画の最初のものと位置づけられるもので、教育から産業・国防に及ぶ総合計画であった。

幕府の蝦夷経営方針が建議された頃と前後して、近藤重蔵は択捉島に渡り帰路、十勝場所ルベツよりビタタヌンケに至る登降3里の山道開削は既に記述したとおりであるが、翌寛政11年にも根室を経て国後島に渡り、更に寛政12年にも高田屋嘉兵衛と択捉島に渡るなどして、文化元年から4年(1804-1807)にかけて西蝦夷、利尻島など全道にかけて視察したことを基にし、文化4年(1807) 12月幕府に意見書を提出しているが、その大要は、 「石狩川は全蝦夷地の中央にある第一の河川であって、水源まで約百里の間左右広潤で地味肥沃でアイヌがところどころに住居し、実に枢要の地である。思うに蝦夷地の処置は全蝦夷地の中央地方に要害を立て、道路を開き、中央より充実して四方に救応する事にある。樺戸山の麓、または高島、小樽内の奥、あるいは札幌の西テング山の辺に適当な地を選んで鎭所を建て、石狩川に沿い中央地方を貫いて大道を開き、漸次四方に道路を通ずべきである。」と道路計画に触れ更に 「箱館、江差は蛮船が来寇すれば維持しがたく、福山は荒浜で繋船に不便であるから、箱館在野崎地方に築城して福山の人民をここに移し、箱館は専ら貨物集散の港とすること、また西北は高島・宗谷・樺太・東北は網走、東は厚岸・根室・国後・択捉島には陣屋を建て、その数箇所に出張陣屋を設けて大砲を備え、アイヌをも兵士とし、胆略ある人物を置いて守らしむべきである。後世千、百年ロシア、満洲の大敵を引受け蝦夷一国をもって対峙するとすれば、前述の計画に基づいて漸次整備する外はないであろう」と述べ、道路計画の骨子から国防施設に及ぶ意見書であった。

3-6 道路開削の状況

19世紀も末になると、ロシア人が盛んに南下を始め、奥蝦夷地の開発でしだいに北上していた日本人と接触する機会が多くなり、寛政4年(1792)にはロシア使節ラクスマンが根室に来航した。こうした情勢に幕府は北辺の情況探査と蝦夷地経営を積極的に推進する必要から、寛政10年(1798) 180人から成る大規模な巡察隊を蝦夷地に派遣した。この調査に参加した近藤重蔵は択捉島に渡っての帰途、広尾で風雨に見舞われて海岸沿いに通行することができず、ついに従者数人とアイヌ68人を使ってルベシベツからビタタヌンケの間10km余の山道を開いた。この山道は、北海道における道路開削のはじめとされており、昭和9年(1934)北海道庁によってルベシベツに記念碑が建てられている。

寛政11年(1799)、幕府は浦河以東の蝦夷地を幕府直轄領とし、北辺警備の強化と産業開発のため、道路の整備を急務のーつとして多くの山道の開削に着手、同時に馬を本州より購入、飼育して馬による運搬が行われるようになった。この時の道路開削の主なものは、「長万部~虻田」は寛政11-42年に開削したが、人馬の通行が困難なため享和3年(1803)~文化3年(1806)に道幅3尺の礼文華山道を開いたC 「様似道路」は寛政11年(1799)に開削され、東蝦夷地交通の最大難所が開かれたが、僅かにその途中の一部にすぎず馬の通行は依然として全く不可能な状態であった、享和3年(1803)に南部藩により改修され延長3里の山道を完成している。

「猿留山道」は寛政11年に開削したが、この山道は延長7里の高峻な豊似峠を越えるもので難所とされていた。 「釧路~仙鳳趾」は寛政1i、 12年に開削された延長9里余の丘陵地帯道路である。これまでは海岸一帯が岩石が多く困難な箇所が多かったので、開削道路は馬の通行を可能としその便益は大きい。

「仙鳳趾~厚岸」 は文化5年(1808)厚岸在住の丹羽金助の計画踏査により、アイヌを使役して延長5里半の道路を開削した。

以後漸次修築して、東海岸は天候不良時にも安全な交通が確保されるに至った。この他に長万部山道・釧路厚岸山道など各地で小開削と修繕を施こして、陸上人馬の通行確保を進めていった。

また各場所には官馬を備えて、旅客および貨物の運搬に便をはかり、野付~国後間、国後~択捉間には官船を備えて交通に供した。

文化9年(1812)東蝦夷地の直轄を廃し請負人を復活すると同時に官営を廃止したが、その営業は請負人に引継がれ各場所の備馬はこれを預託して繁殖使用させた。

西蝦夷地は、文化4年(1807)幕府直轄後、木古内山道・千歳越・雨龍越・網走越・斜里越など延長120里余り(471km)を開削し、宗谷・天塩・苫前・留萌へ馬を配備してこれを請負人に預託した。各運上家はその建物を改築して宿泊の便をはかるなど交通の便は改良されつつあった。

「木古内山道」は古くから木古内越と称して利用されていたが、木古内川を遡り稲穂峠を越えて天川を下る、俗にいう上り四十八瀬下り四十八瀬の難所であったものを、文化年間に改修し峠の北側に番所を置いて往来する旅人の切手を改めるとともに、旅人の宿泊の便に供した。「千歳越」は夷々川と十歳川を結ぷ陸路を又化牛間に開削された、「雨電走幻は留明から思1心別を経て4:i狩1刊畔の尾白利加に至る25里を、文化.5年(1808)に開いたが難道であるため利用する者がまれで、まもなく廃道となった。 「網走越」 は遮路~舌辛太~阿寒湖西岸~網走に至る46里の線で、幕吏の大塚惣太郎が西蝦夷地に馬を送るため文化4年~7年(1807-4810)に開削したものである。

「斜里越」 は標津~斜里間で、古くからアイヌが利用した道であるが文化年間に修理および開削したものである。 「岩内~余市」は文化6年(1809)に開削しているが、これは僅かに刈分道路に過ぎぬものであった。この他に和人地においては、享和元年(1801)箱館の両国橋、文化元年(1804)亀田に万年橋などの橋も架けられた。

嘉永6年、ペリーの来航により開国へ動き出した幕府は、翌安政元年(1854)にアメリカと神奈川条約を締結し下田、箱館の2港を開くことになったが、このような情勢下で、一時関心の薄らいでいた蝦夷地を再び積極的に経営し、また防備を固めるため、松浦武四郎に命じて蝦夷地調査を進める一方、道路の開削も再開し、先の寛政から文化に至る時代に取り残された主として西蝦夷地の道路を開いた。松前藩の復領時代は、ただ幕府の施設を守るにすぎなかったが、安政2年(1855)に幕府が再び直轄するに至って箱館奉行の堀利熈は道路開削計画の意見書を幕府に提出している。その大要は、箱館から鷲木、長万部を経て有珠山・虻田山の中間をすぎ、勇払から千歳川、石狩川の船路などを経て天塩川の水源にしたがい、北海岸の枝幸・網走への大道を開きこれを本街道とした。従来の東西海岸道路は脇街道とし、要所ごとに支道を開いて本街道と連絡し、4 、 5里ごとに宿駅を設けて旅行の利益をはかるものとする。

しかしこれらの道路は、急速な開削は困難であるから、漸次蝦夷地口から奥蝦夷地に及ぼすようにする。当面の急務は長万部から黒松内を経て寿都・磯谷に新道を開き磯谷以北、増毛まで所々に山道を開削し、宗谷・斜里に達することである。

また、熊石村から島小牧までは海岸が非常に嶮岨であるから渓谷などに沿って新路を通し、やむを得ない所は桟道をかけ馬を通すようにしなければならなかった。

蝦夷本島の中部を貫く幹線道路を開削すべしとの説は、かつて近藤重蔵が唱えたところで、実に蝦夷地経営の基本となるものであった。しかしながらその事業は容易なことではなく、まず黒松内山道と西蝦夷地海岸の難所を開削し、東海岸の道路と相まって全道を一周するものとして交通の便をはかることは、的を得た計画とされていた。これらの多くは場所請負人の私費によって開削されたが、幕府側でも安政3年(1856) 5月蝦夷地経営予算の中に、臨時費として新道切開入用金50, 000両、経営費としてその修理費1箇年500両を見積っている。

この時開削された主な道路は、 「黒松内山道」長万部~歌棄間の約11里余が安政3年(1856)に開削している。 「雷電領」は安政3年この山道(3里余)により、従来舟でしか通れなかった難所に人馬の往来が可能となった。 (当時は峠を領または越とも言った)

「岩内~余市」は余市山道とも呼ばれ中間に稲穂領がある難所で文化6年(1809)に一条の径路を開削しているがその後荒廃し、安政3年(1856)になって2間(1. 8m)の道路に改修した延長12里20町(48. 3血)の道路である。 「余市~小樽」は安政3年、 「小樽~銭函」は安政4年熊碓から銭函字ウタスツに至る間は海岸険阻で特に、カムイコタンの絶壁があり通行困難であったため小樽請負人、恵比須屋半兵衛によって延長2里半(9. 8km)、幅2間(1. 8m)の新道を開削した。

「濃昼山道」は安政4年(1857)厚田請負人、浜屋與三右衛門により延長2里24町(10.4血)を開削、「雄冬山道」は浜益、増毛問にある西蝦夷地三険岬のーつで従来掻送船の覆没も少なからず、人々の恐怖を抱かせたところで、安政4年浜益、増毛両場所請負人、伊達林右衛門が開削した延長9 里余の道路である。 「銭函~千歳」 は従来石狩川、千歳川を舟で往来していたが、冬季の凍結」により航行不能となるため、銭函から発寒札幌を経て千歳に至る幅2間の道路を開削、豊平川畔に渡守兼宿所が作られた。

「太田山道」熊石関内~久遠~太櫓ラルイシ12里、「狩場山道」須築~コタニシはいずれも安政4 年(1857)に開削している。 「鶉越」または「大野越」 と呼ばれ厚沢部~大野市の渡の11里は安政5年(1858) 9月の竣功である。 「藤山~軍川」は安政3年(1856)これにより従来の茅部峠越えに比べて3里の短縮され、軍川から箱館に、また七重や峠下から鹿部に馬で日帰りが可能となった。 「厚岸~根室」は万延元年(1860)厚岸~昆布森~風蓮湖畔厚別間の9里10町(36. 4km)で温根沼の渡口には橋長14間(25. 5″り、幅員9尺(2. 7″りの木橋が架けられている。

慶応3年の交通状況を図3-3 に示す。

3-7 蝦夷地開拓の経費

暴I付直特の又1t 3牛(13Ub)以前の財収ほ、克政Ii-年(I/33)幕府が7箇年を限っ(束蝦夷地わよび箱館地方を措置して、毎年の経費を5万両と決め、他に諸官吏手当など約1万両、松前章廣代地5,000石(享和2年7月、給地を廃し毎年3, 500両を給付した)を支出した。

当時は創業的改革のため多数の施設建設があり、この経費は止むを得ないものであった。

3年後の享和2年(1802)にこの地を永久直轄としてから、節約の方針をとり箱館奉行の戸川安論と羽太正養は、「蝦夷地の経費は諸官吏手当金1万両、松前若狹守交附金3, 500両、蝦夷地各場所の仕入品・建築・船舶・蝦夷介抱、その他諸費金2万5,000両、合計3万8, 500両を必要とする。

収入は、前3箇年平均によれば、1箇年2万両で差引約1万8, 500両の不足であり、この不足を補う方法は、諸藩買上米の利潤を充当するのが良策と考える。目下諸藩に貸付している買上米代金は6万両余りあってこの年利が6,000両である。この買上米代金を増やして20万両とし、この年利を2万両にすれば優に蝦夷地諸経費の不足を補うに足り、よって向う4箇年は旧により、国庫の支出を仰ぎたい。その剰余は買上代金に加えて利殖して20万両にしたい」 と幕府に上請した。

幕府はこれを勘定奉行に諮問したが、その答申によれば、「蝦夷地経費2万5, 000両は収入2万両をもって支弁し、その不足額5,000両を国庫より補給する、官吏手当および松前家交附金は別途に国庫より支出し、買上米代金は現在の6万両余を漸次利殖し20万両にする。」とのことで、幕府はこの上請を受入れた。

しかし、享和3年(1803)の蝦夷地の収入が予想より大きく、諸費を支弁してなお1万両を余したので、翌文化元年(1804)これを箱館備金とし国庫からの5, 000両は受領しなかった。この年も収入が多く財政は豊かであった。同2年の蝦夷地産物収入金は6万5, 230両余り、箱館収入3, 920両余りに達したが、新田開発に多額の経費を要し、予備費の1万両も消費した。翌年の文化3年には箱館大火のため蝦夷地産物売払代金の未納が多く、買上米代金を流用して僅かに諸費を支弁し新田開発の経費は奉行所附属船の稼出し金をもって充当した。

文化4年(1807)以後の財政は、文化4年に西蝦夷地ならびに福山、江差地方を合わせて直轄し、その収入を加えても経費多端の折から、3万両の支出を上請したが幕府は2万両しか出さず1 万両は節約するよう通達した。

この年はロシアの来港があり経費多端な上に、秋の塩鮭輸送の官船が8隻も難破し、その収入が大幅に減少したため幕府から別途に金米を支出してもらい、新田の開発事業も既墾地を維持するにとどめた。文化5年(1808)以後益々節約を重ねて、同6年には従来の欠損を補填した。

この時代の総決算は下のとおりである。

総収入額

国庫支出金

仙台、会津へ取替国庫支出金

28 , 000

蝦夷地地産物代、其他諸収入金 1, 796 , 711

総支出額

差引残高

年賦償還金

余剰金

両

2 , 099 , 710

274 , 999

1 , 529 , 517

570 , 1 93

1 07 , 8 1 9

両

両

両

678 , 012 両

更にこの余剰金から、国庫支出金を差引いた40万3,013両余は幕府の総益金であるが、実際には、国庫支出金の利子や松前氏転封に付いて給与した領土の物成りを差引いてみると、結局幕府は利する所がなかったと見られる。この後、松前復領時代の文政4年から嘉永6年(1821– 1853)の財政事情は明確でない。

再び、幕府直轄にもどって箱館奉行所を設置後の財政は箱館開港に関するものと、蝦夷地経営に関するものとに区別する必要があったが、後に両者混同して区別しがたくなった。

前述のごとく箱館奉行所は初め箱館開港のために設置されたもので、管理する範囲は僅かに箱館およびその付近5, 6里四方に過ぎなかったが、官吏の給与、官舎および台場の構築などに多大の経費を要したものと思われる。その経費について明らかではないが、安政3年(1856) 5月箱館奉行所、勘定吟味役であった、竹内保徳、堀利熈が提出した見積書によれば、41万8, 760両余を20年間の継続費として、役所・備船・台場などを建設する予定を立て、1箇年2万両づつを幕府より支出することとしている。

安政3年(1856)の計画によれば、経常費として、1箇年3万2, 110両余り、臨時費は年限を定めず、19万4, 899両とし、経常費は蝦夷地諸収納をもって支辨し臨時費の事業は政府補助金45万両をもってこれに充てる、なお不足の分は人民の出願および蝦夷地収入の剰余金をもって、漸次経営しようとする計画であった。以上が当初の予算概要であるが、実際の支出額は多少の相違があった0。いずれにしても幕府直轄後23年間は箱館および蝦夷地開拓費を合わせても年額は10万両程度を支出したにすぎない。幕府補助の45万両も開拓の創成期の間であり、特に臨時費に属する新道の開削については、場所請負人および篤志家の寄附などによったものであるから、ほとんど官金の支出を必要としなかったと言ってもよい。

その後外国貿易の開始、北蝦夷地(樺太)の開拓などの事故続出によって、かなりの吏員などを増員したために経費が増加した。安政6年(1859)に蝦夷地の幾分かを割いて、奥羽6藩に給与した後は多少負担を減じたが、これに伴って蝦夷地の運上金、上納金の収入は半減したので蝦夷地の収入は、経費を補うに足らなかった。

文久元年(IOu I)の収入予算をみ勾と、柏館蝦夷地の運上金七の他で3カ6, 899向余りと米81右余り、幕府の定式下附金2万1, 775両と米5. 000石、ほかに臨時費として台場および五稜郭の建築費が2万両あって、合計7万8, 074両余りと米5,081石余りであった。文久2年以後の経費に関しては正確な資料はないが、辨天岬台場、五稜郭が順次落成して、著しく臨時費が減じ、また元治元年(1864)から場所運上金を増徴したことによって、最終的には国庫の支出も必要なくなったようである。当時の松前藩、奥羽6藩の北海道における経費は、すべて不明である。

要するに、徳川時代の北海道開拓策は、これを開発するという点に力を入れたが、その方法は自給自足であり、おおむね北海道の収入をもって充当してきた。したがって当時は未だ北海道の力が充実していなかったことから、拓殖の成果もまたあがらなかった。

3-8 場所請負人等による道路開削

箱館から長万部を経て西海岸にでて宗谷・斜里に達する路線は、当時もっとも必要なものであった。しかし箱館奉行は台場の普請、役宅の建築など急を要する事業が多く、しかも経費は限られていたため道路開削は官費を投入せず、各場所請負人に開削寄付させその小部分は橋銭をとって経費を補う方法によって出願者に許可した。前幕直轄時代においては、官費によって開削したが、当時この地方の請負人は、好漁場にあってその資力が負担に耐えられたからであり、また鰊の出稼ぎ漁民が請負人を助けて開削に従事した功績も大きかった。

こうして、黒松内山道・雷電嶺‘岩内~余市間は安政3年(1856)に完成し、小樽~銭函間・濃昼山道・雄冬山道・鶉越は安政5年に竣功した。他に石狩~対雁間、銭函~千歳間、熊石~島小牧間、太田山道、狩場山道もこの頃に開削されているが、いずれも各地方の場所請負人および篤志家の出願出資によるものである。これに対し箱館奉行は、蝦夷地開拓の趣旨を奉し巨額の私費を投じて道路開削にあたったことを幕府に上申し、幕府はこれを褒賞として、それぞれの働きに応じて永代苗字差免、一代苗字差免一生涯二人扶持、孫代迄苗字差免、一代苗字差免あるいは、銀10枚から2枚を下賜することによって応えている。

開削道路のうち、特筆すべきものとして、黒松内山道があり通行料を徴ることが許されたことである。この道路は長万部より長万部川に沿って北上し稲穂峠を越えて黒松内から朱太川に沿って下り、分岐して歌棄と寿都に至るものであって、寛政、文化の頃までは山猟をする者以外に越えることがなかった。その後、西蝦夷地漁業の発達により漁夫などが春の氷雪を踏んで通行するようになって、安政3年(1856)歌棄場所の請負人、桝屋栄五郎の父定右衛門が出願し黒松内以北の黒松内から歌棄に至る約4里の開削を私費を投じて開削し、定右衛門も自ら開削にあたった功によって、一代苗字を称することを許され、一生の間二人扶持を給せられた。この工事は5月に始り10月に完成している。

一方、箱館辨天町の福次郎と千代田村の名主、才太郎の2人が出願して、黒松内以南の黒松内から追分に至る2里余、追分から分岐して寿都に至る2里余りと歌棄に至る1里余りの計6里の区間の開削に成功している。資金は、勇払場所請負人、山田文右衛門の支配人金兵衛に仰いでいるが‘開削費を補うため旅客1人につき、架橋38箇所の1橋につき3文総計114文を5箇年間徴収することを許された。これは北海道内有料道路の初めと言うべきものであった。

この山道については姫路藩の儒者、菅野潔(白樺と号す)が安政3年(1856)に来道し翌4年に帰った紀行文『北遊乗』をあらわしているが、彼による黒松内新関山路碑記により明らかである。

3-9 駅逓と駅馬の発達

幕府は道路開削の推進と共に、各地に旅宿所を設けた。寛政11年(1799)には、様似・庶野・白糠・釧路・昆布森・仙鳳趾・厚岸・ノコベリベツ・アンネベツ・野付の10箇所に建て、その後も増設に務めて東蝦夷地一帯は宿泊の不便がないようにした。旅舎は会所といったが後に旧運上屋のみを会所と呼び、宿泊に用いるものは旅宿所または通行屋といった。

蝦夷地における馬の飼育使用は、寛政元年(1789)の蝦夷乱のとき征討の將兵が馬20頭を東蝦夷地、砂原から海路で絵鞆に送ったのに始まり、当時この馬を残してきた若干を有珠で飼育して有珠~様似間の運搬に使用した。様似以東はこの時点では道路開削が進まず馬は通っていない。

西蝦夷地も当時はまだ山道が開けていないので馬の使用は東蝦夷地より遅れていた。岩内場所で馬を移入し硫黄山の運搬に使用したのが文化3年(1806)で、これが西蝦夷地での馬匹使用の最初である。翌年に白糠~網走間の経路を開き、馬を東蝦夷より西蝦夷地に送り斜里・宗谷・天塩・苫前・留萌の諸場所に配布した。これらすべての馬や牛は官有であり、西蝦夷は初めから場所請負人に委託管理を任せ、東蝦夷地では文化9年(1812)に直轄をやめて後請負人に託して使用させた。

安政(1854-)時代に至っても、駅逓の方法は従来と違うところはなく、幕吏や諸藩士などの通行が頻繁となり、西蝦夷地も道路開削により交通が便利となって、ここに本島を一周して通行屋・昼休所ができ駅馬もくまなく配付されて、交通状態は大いにその面目を一新した。

宿料は村方(和人地)では大野村・鷲ノ木村・落部村は従来いずれも1食につき銭100文であったが、米価高騰のため大野村は安政4年(1857) 12月から銭170文、鷲ノ木村は同5年から銭170文となり、万延元年(1860)にはさらに3村とも1食125文、3食375文と定められた。 (ただし、官吏は蝦夷地と同じく1日上300文、中200文、下167文であった)蝦夷地では前時代から幕吏はその持場内は3食銭55文、持場外は3食銭77文、諸藩警衛の士は3 食150文、すべて一汁一菜と定められていたが、この宿料は実費を賄うことができなかったので、安政5年(1858)山越内・長万部・室蘭・幌別の4つの場所は村方並となり、万延元年(1860)諸藩の給地が相交じり、宿料もまちまちになるおそれがあるので、箱館奉行はこれを一律とし、諸藩の給地を通行する幕吏ならびに在住および幕府直轄地を通行する諸藩の士卒は、1泊上200文、中150文、下125文、昼食はその半額と定めた。ただし箱館奉行吏員がその直轄地内で支払う宿料は従来どおり変わらなかった。

束蝦夷地の各場所なbびk西蝦夷地のつら留明・苫前・大塩・宗谷の四つの場P)1は、前幕領時代から官馬を備え請負人に託してこれを飼育し運搬に供していた。安政元年(1854)の調杳によれば、各場所の備馬の数は多くて200余頭、普通560頭を持っようになり、総計L800余頭にしていた。

安政3年5月有珠、虻田両牧場の馬13頭を寿都ほか二つの場所へまわし、翌4年さらに100頭を石狩・小樽・余市方面に回すなど、西蝦夷地場所にも道路が完備するに従って官馬がひろがり、やがて全島を一周して馬の通らないところはないようになり、大河には馬船が備えられるようになった。北蝦夷地にも安政元年の調査時に5頭を伴い、のち42頭を備える予定でこれを蝦夷地に求め、万延元年(1860)から順次その充実をはかった。そして蝦夷地では従来馬の私有を禁じていたが、文久元年(1861) 5 月から、請負人はじめ出稼人までみな自由に飼育することを許し、運搬継立業の出願を許可していっそう運輸を便利にした。

人馬賃銭は前時代以来、普通1里につき人足1人銭20文、馬1匹銭40文とし、奉行所吏員および在住の通行はその半額、持場内は無賃であったが安政2年(1855)人夫賃を5割増しとし、同5年荷物貫目を定め、人足は1人につき5貫目、馬は1頭につき20貫目を限りとし、それを超過するときは賃銭の割増しをさせた。

これらは一般の賃銭で、交通頻繁または難所で人馬の疲労のはげしいところでは割増しが許されていた。たとえば長万部は黒松内山道を控えていたため5割増とし、礼文華は嶮難のため2割増しを許されていたが、文久2年(1862)から7箇年5割増しを許され、寿都から古宇に至る間も安政4年(1857)から5割増しを許され引続いて明治にいたった。

3 -10 海運の発達

寛政11年(1799)徳川幕府が東蝦夷地を直轄するに及んで、この方面の海運はにわかに著しい発展をとげたが、一方の西蝦夷地、すなわち松前氏の所轄地における海運には、特に記すことがない。幕府は東蝦夷地を直捌とし、各方面の漁業、商業を営んだので、その仕入品や産出物を自ら扱う必要が生じ、蝦夷地御用掛は官船および雇船により海上運輸の便に供することとした。そのため急速な船舶の整備を計画し、官船の交付、新造船の買上げを実施したほか、寛政12年(1800)には様似に臨時造船所を設け、さらに荷物の運送が官船だけでは足りず、他藩から来航した船舶や箱館商人の所有する船舶を雇入れ、文化元年(1804)までの5箇年に200石以上1,000石積以下の木造船22隻、千石積以上16隻、その他の小型船を含めると46隻が充当された。当時の官船はみな赤く塗ったので俗にこれを赤船と呼ばれ、日の丸の旗をたてて往来した。

幕府の蝦夷地経営は、江戸と蝦夷地をつなぐ海運の確保が先決であり、安全な航路の設定が必要であった。そのため寛政11年(1799)領暦所出役の堀田仁助に命じ、星座による天測によって品川沖から出発して、途中23の要港の緯度測定と航路の測量を行い厚岸港に至っており、後に天度航路図を作成し、、ここに初めて完全な航路が開設された。

蝦夷地と江戸との問の航海はこの時代に画期的な進歩をとげ、ことに東蝦夷地は産物の増加にともなって船舶の往来がはげしくなり、これまで国後、択捉の間は潮流が激しく最も危険で商船では横断したものがなかったが、高田屋嘉兵衛の努力によって航路が延長された。また従来、蝦夷地の産物は箱館6場所における塩鱈のほか根室、国後などの塩鮭・塩鱒・搾粕・魚油など江戸以外の地への直移出禁止が解けて水戸・仙台などに直送されるようになった。

松前復領時代(1821-1854)になって海運は幕吏その他の人びとの往来が減少し、また漁業の不振によって次第に衰退した。東蝦夷地の漁業主産物である鮭鱒が年々減少し、根室・国後・択捉も不漁が続いた、わずかに胆振・日高と箱館地方の鰯漁の発達と根室の昆布漁がこの時代の末に開始された程度であった。西蝦夷地では、天保3 (1832). 4年の奥羽大飢饉で、この地方から渡道する飢民が移住するに及んで、若干発達を見たが東蝦夷地の不振を補うことはできず、これら主産業の不振から海運もまた不振の時代であった。

安政年間に至って、箱館奉行の設置と箱館港の開港によって外国船の入港が急増するに及んで次第に、箱館港を中心として海運が発達し、福山・江差の両港はさびれていった。

安政2年(1855)の開港によって、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの軍艦、商船などが最初の1年間に39隻も入港しているが、通商貿易のためでなく薪炭・飲料水・食料品など航海の欠乏品の供給を目的としたものであったが、安政6年(1859) 6月に通商貿易を目的とする開港が実施され、先進文明の流入する開港場へと変貌して行った。文久3年(1863)に至る5年間にイギリス、アメリカ、ロシア、オランダ、プロシア、フランス各国の商船148隻、軍艦99隻、猟船60隻が入港している。商船はイギリス、アメリカが圧倒的に多く、その大部分は蝦夷地産物を中国に運ぶものであった。

国内の船舶往来は、東まわりの江戸方面よりも西まわりの酒田・新潟・敦賀・下関・大阪方面がはるかに多くなり、ことに大阪との取引が最も多く練・鰯の搾粕その他海産物を移出し、木綿類・砂糖・日用雑貨が移入された。江戸との海運往来は塩鮭を主とし、そのほか塩鰤・新鱈・昆布・するめ・鰊粕などを移出し、呉服類・小間物などを移入したが、数量においては大坂方面にはおよばなかった。当時の航海は従来どおり毎年晩春から秋にかけて集中し、冬季はほとんど行われず、船舶の多くは船主または雇主の商人が自己の貨物を運送し、賃積を目的とした定期便がなく一般には甚だ不便であった。

箱館~青森間の航行は、青森の勃興により元治元年(1864)幕府は青森、佐井と共に箱館への渡津港と指定し、以後津軽海峡の重要航路として利用された。

3-11 蝦夷地の探検と測量

慶長4年(1599)に、松前慶廣(初代)が大阪にて徳川家康に拝謁し系譜と共に蝦夷地の地図を献上したとあり、また寛永10年(1633)松前公廣(3代目)は家臣に東西の里程を測量させているが、このときの測量は和人住居地に止まったが、寛永12年(1635)には、村上掃部左衛門廣儀に広く蝦夷地を巡行させ地図を作成している。

その後、寛文元年(lGGl)に松前矩廣 ‘)代目)は古田作兵衛に蝦夷地全島を4箇月にわたり調査させ地図を作らせている。

また、幕府の命により正保元年(1654)と元禄13年(1700)に領内図を作製し提出しているが、それには北海道本島、千島列島、樺太島が描かれ、地形は著しく不正確であり、和人地部分が極端に大きくなっていた。 この間に水戸藩が元禄元年(1688)に蝦夷地調査を行っている。 この頃から次第に蝦夷地は西まわり海運が発達し、大阪などへの産物流入が始まり、享保5年(1720)新井白石の『蝦夷志』が出るなどやっと幕府や学者が蝦夷地に注目するようになった。

図3-4、図3-5 に示すように、この時代に作製した数種の地図は、疎漏で誤りが多く、地形・面積の実際を知るには不適当であった。

天明年間(1781-1789)に入り、前節で述べたロシアの南下もあり、幕府は松前藩に命じ調査させているが、その報告は、ロシアに関する事実の多くを秘密にしたので、具体的な事情がはっきりしなかった。

幕府は天明5年(1785)に、東蝦夷地を山口鉄五郎に、西蝦夷地は佐藤玄六郎らに調査させ千島の択捉、国後、得撫島にまで及んでいる。そのうちの1人、最上徳内(1755-1836)は、択捉(えとろふ)、得撫(うるっぷ)の調査においては、ロシア人に逢って実情を調査し、ロシアや千島について具体的な知識をえた最初の人である。この最上徳内は、老中田沼意次政権下における蝦夷地調査に基づき寛政2年(1790)『蝦夷風俗人情之沙汰付図』を作製し、北海道本島、千島列島、樺太島などの地図上の位置づけを正確なものとした。これら一連の探検によりロシアの南下が、いかに激しいかが明らかにされ、後10年余りのうちに幕府は蝦夷地直轄を断行することになる。

寛政11年(1799)に幕府が東蝦夷地を直轄すると伊能忠敬(1745- 1818)は蝦夷地測量の急務を感じ、翌12年に出願し幕府の許可を得て東蝦夷地の海岸を測量し、根室場所の西別から江戸に帰り図面を作成した。測量の方法は、緯度は象限儀、方位は小方位盤、里程は歩行の足数をもって計算したものであるその結果は経度は正確を欠くものであったが、緯度はすこぶる正確であった。

翌、享和元年(1801)更に蝦夷地残部の海岸を測量しようと出願したが許可にならず、その測量は延期され彼は本州の東海岸の測量に従事した。しかし文化4年(1807)になって西蝦夷地を含め全島を直轄に踏切った幕府は忠敬の門弟、間宮林蔵(1775 -1844)に西蝦夷地を実測させ、これを合わせて全島の地図を作り、地形・地積など初めて概略であるが明瞭となった。

図3-6 に測量図を示す。

またこの時代は幕吏が各地に在勤し、あるいは往来視察するところがあったので、地勢・気候・動植物・戸口‘風俗なども知りえて北海道における地理上の知識は大いに進歩した。

千島列島は、ロシア政府によって調査測量されていたが、その地図の正確なものは、発表されていなかった。幕府は、天明6年(1786)に最上徳内の探検で、概略、得撫島以南の地理を明らかにし、以北の諸島は徳内がロシア人より聞いたことによってわずかこれを知る程度であったが、直轄時代に入って、近藤重蔵(1771- 1829)の調査があって、更にその状況を明らかにすることができた。寛政12年(1800)重蔵などが択捉島を開発し、同地に投化した北千島の羅處和島(チプカ島)の現地人や択捉島の酋長などに諸島の形勢を聞き、また、紙の上に米で島の形を作らせるなど再三討論して諸島の地理を知り、地図および記録書を幕府に提出し後に弗加考(チプカ考,辺要分界図と言い略図のこと)を作った。 これらの地図は、正確とは言いがたいがその記事は要領を得たもので、地図に地名を多く記入してある点は、敬服すべきところとされている。

サハリン(樺太)の南部は、従来の調査によってその状況は概略あきらかであったが全島の地形は不明であった。北部については、わが国の人の足跡なく、わずかにアイヌおよび山靼人の話からその地勢を臆測するに過ぎなかった。しかし松前藩の地図はすべて樺太をーつの島としていたが、林子平が『三国通覧図説』で樺太を半島とし、この地は離島ではなく、東韃靼の地続きで室韋の地方で東南海の一出先なりとしていた。

享和元年(1801)に樺太を調査した中村小市郎、高橋次太夫も誤って樺太を黒竜江口の北より南方に長く突出した一大半島とした。近藤重蔵の辺要分界図考もこの誤りを踏襲し、その代り別にサハリン島をこの北に置いていた。

文化5年(1808)松田伝十郎(1745 –1818)は西海岸、間宮林蔵は東海岸を調査して進み、奥地で出会う約束をした。伝十郎はナツコよりノテトを経てラッカ崎に至り、アムール河(黒竜江)の河口を望み樺太の離島であることを知ったが、更に北進することができなかった。

一方の林蔵は、東海岸シンノシレトコに至って波が荒く舟を進めることができず、マアヌイより西海岸にでて伝十郎の跡を追い、ラッカ崎に至り、共に帰途について宗谷に到着している。林蔵は文化6年(1809)にも樺太から対岸に渡り、ムシボーより舟を曳き、丘陵を越えて西側の小流を下ってキヂー湖を経てアムール河(黒竜江)に入り、これを遡って満洲の仮府、徳楞に達するという一大探検があって、樺太の離島は確かめられたのである。

その足跡のおよぶ所は地形を概測し、風俗人情を視察し、なお進んで満洲に入り黒竜江下流の状況を明らかにしたことは『東韃紀行北蝦夷図説』 『北夷考證」などによって林蔵の功績の大きさを知ることができる。

伊能・間宮両者の成果は、後に幕府天文方・高橋景保によって文政4年(1821)に『大日本沿海実測図』の中にとり入れられ、北海道本島の外形は、渡島半島と知床半島の一部および国後島東部を除き、今日とほとんど同じ精度で図示されるようになった。

天保年間(1830- 1844)間宮林蔵の門弟で松前藩士の今井八九郎は、蝦夷島と樺太南部の海岸を測量してその里程を定めた。嘉永6年(1853)、ロシアとの国境交渉で蝦夷地の実態把握の必要性を感じた幕府は、蝦夷地取調御用掛を設けて前田夏陰を長とし、安政3年から5年(1856-1858)に北海道本島と樺太島を調査させた。この結果完成した『症紋靂旗自」により、外形は更に詳しく知られることとなった。

幕府は、安政2年に再び蝦夷地を直轄とし箱館奉行を設けたが、箱館奉行は、既に蝦夷地探検家として名高い松浦武四郎に、蝦夷地内陸の調査を命じた。武四郎は、安政5年から6年に島内をくまなく踏査し、同6年に、経緯度各1度を美濃半紙1枚に描いた『東西蝦夷山川地理取調図』26枚を完成した。この調査記録は『東西蝦夷山川地理取調紀行』として刊行された。これら

により、蝦夷地内陸部の実情は、詳細に幕府に知られるようになった。開拓使は、近代的測量が完成するまで、これらの成果に負うところが多かった。

文化年間(1804~ 1818)にロシアの航海者クルーゼン・ステルンの太平洋北西部地図が存在したが、この図の北海道太平洋岸はイギリスの航海者ブロートンの測量図が利用されているのであるが、この時代の地図は互いに影響を与えながら修正していたようであり、国内の地図もこれらの影響を受けたものが多かった。

図3一7はクルーゼン・ステルンの航海図である。また、従来不明のままであった樺太島東北部は、慶応元年(1865)、岡本文平らの全島一周により-明らかとなった。

コメント